Grammatik einmal anders

„Es läuft im Leben etwas schief, wenn man verharrt im Konjunktiv.“

Wolfgang Lörzer

Willkommen im Kapitel Grammatik! Wir werden in diesem Kapitel der Frage nachgehen, wie man Grammatik attraktiver und für Lernende zugänglicher gestalten kann. Grammatik ist wichtig um die Logik und den Aufbau einer Sprache verstehen zu können. Und gleichzeitig würden wir am liebsten vor ihr weglaufen, weil sie kompliziert ist und es schwierig ist, wenn es sich um das Erlernen einer Fremdsprache handelt, sie mit unserem eigenen Sprachgefühl in Verbindung zu bringen. Wir befinden uns auf Neuland und weit entfernt von unserer Komfortzone. „Den Begriff „Grammatik“ haben wir vom mittelhochdeutschen „grammatic[a]“ geerbt. Dieses Wort geht wiederum auf das althochdeutsche „gram[m]atih“ zurück, das aus dem Lateinischen stammt. Die „(ars) grammatica“, die „Sprachlehre“ also, hat ihren Ursprung im Griechischen. „Grammatiké“ ist die „Lehre der Elemente (Buchstaben, Schrift, Satz, Satzbau) der Sprache“. In diesem Wort steckt das Wort „grámma“ für „Buchstabe, Schrift“.“ [1] Grammatik betrifft das Regelsystem einer Sprache. Dieses System legt fest, wie Wörter gebildet und Sätze geformt werden. Grammatik ist kein archaisches, für immer festgelegtes System sondern verändert sich stetig gemäß dem Gebrauch, den die Menschen von der Sprache machen. Und damit wir uns gegenseitig verstehen können, brauchen wir eine Organisation der Sprache.

Die Konjugation

er hemt

wenn ich bluse

weiche in den händen der wäscherin am hafen

glänze nicht ohne den gültigen spaß

fiebere nach kunstseide

er hemt den fortschritt

schimpft mit der kunst und dem stoff

er hütet

wenn ich hose

ich hose die schneiderpuppe

ich schneide

du liebste

ich pistole

du angst

wir arbeiten an der Änderungs-

Grammatik

Yoko Tawada [2]

Aktivitäten

Sprache dient vor allem der Kommunikation. Sie spiegelt auch Denkstrukturen, Hierarchien und Repräsentationen wider, die sich im Laufe der Zeit ändern. Die ganze Debatte um das Gendering zeigt auf, wie schwierig es ist, Gewohnheiten und gesellschaftliche Strukturen zu ändern. Sprache geht ihre eigenen Wege. Sie ist wie fließendes Wasser, das alle Poren durchläuft, und durch Staudämme überholter Gesellschaftsstrukturen und Denkmuster nicht aufzuhalten ist. Und ihr treuer Begleiter ist die Grammatik. Grammatik ist etwas Lebendiges und Faszinierendes und das kann den Lernenden über kreatives Arbeiten vermittelt werden.

Binnendifferenzierung, Individualität und Eigenverantwortung

Wir können von Schülern und Schülerinnen grammatikalisch einwandfreies Sprechen nicht immer erwarten. Auch das Korrigieren könnte doch einmal nicht an erster Stelle stehen, sondern eher die Freude am Sprechen und das Interesse an der Sprache bestätigen – entscheidend könnte erstmal die Fähigkeit, sich verständlich zu machen sein und das ohne Angst vor eigenen Fehlern und Korrektur. Es ist natürlich wichtig Grammatik zu verstehen und sie zu lernen, um sich eine fremde Sprache aneignen zu können. Es gibt Lernende, die ohne das Verständnis, wie eine Sprache funktioniert, nicht in das eigentliche Assimilieren von Strukturen und Wortschatz eintauchen können. Andere brauchen viel Interaktion oder die praktische, konkrete Anwendung durch die Manipulation von Materialien, um sich Wissen aneignen zu können. Grammatik kann spielerisch und kreativ erarbeitet werden und damit allen Lerntypen gerecht werden.

Kreatives Arbeiten erlaubt binnendifferenziertes Unterrichten. Zuerst einmal entspricht es dem Postulat des Methodenwechsels [3]. Die Lernenden werden mit einer völlig neuen Art und Weise des Spracherwerbs konfrontiert, der noch dazu an ihre kreativen Fähigkeiten appelliert. Außerdem handelt es sich um eine schülerorientierte Aktivität. Auch wenn die anfängliche Aufgabenstellung für alle die gleiche ist, ist die Durchführung ein individueller und eigenverantwortlicher Prozess. Die Lernenden können frei von Resultatsansprüchen arbeiten, sie dürfen die gegebene Aufgabenstellung nach ihrem eigenen Ermessen bearbeiten, ihren ganz persönlichen Beitrag dazu leisten und können eine direkte Verbindung zu ihrem eigenen Leben herstellen. Da sind die besten Zutaten um Lernmotivation zu schaffen. Motivation bedeutet „ein engagiertes und ausdauerndes Verfolgen eines bestimmten Zieles, das im schulischen Unterricht erreicht werden soll.“[4] In diesem Sinne artikulieren die Lernenden beim Durchführen einer kreativen Tätigkeit mit der Methode des Neuen Kreativen Tagebuchs ihre Lernforderungen selbst wie „Wie sagt man das auf Deutsch?“, weil sie ihre sprachlichen Probleme erkennen und aus der Sache heraus motiviert sind, diese zu lösen. Sie entwickeln somit Eigenverantwortung im Lernprozess.

Der Lehrperson bietet sich die Möglichkeit mehr Zeit und Ruhe für die Betreuung einzelner Personen oder kleiner Gruppen zu gewinnen, denn die individuellen Erklärungen, arbeitstechnische Hilfen und Lernberatung und die Beantwortung von Einzelfragen sind oft sehr wirkungsvoll für die individuelle optimale Nutzung der Lernzeit. Kreatives Arbeiten schafft eine produktive und positive Lernatmosphäre, in der die Lernenden in ihren Kompetenzen wachsen können. Und schließlich reiht sie sich in die Liste der zahlreichen Mittel des multisensorischen Lernens ein.

Das multisensorielle Lernen

Die multisensorische Stimulation umfasst alle Ansätze, Geräte und Übungen, die eine Person durch Reize stimulieren, die zwei oder mehr Sinne gleichzeitig aktivieren. Je mehr Sinneskanäle (hören, sehen, schmecken, tasten, riechen) wir beim Lernen miteinbeziehen, desto größer ist die Möglichkeit der Verankerung des Wissens. Unsere Sinnesorgane setzen Noradrenalin frei und wecken somit erneut das Gehirn, wenn wir während des Unterrichts einmal geistig abschalten oder müde sind. Je mehr die Sinne stimuliert werden, desto mehr neue Kenntnisse können langfristig gespeichert werden. Der multimodale Prozess reduziert die kognitive Belastung, weil Informationen aus verschiedenen Richtungen leicht im Kurzzeitgedächtnis gruppiert und für den Aufbau langfristiger Vernetzungen anschließend verwendet werden können. Das führt zu einer Verbesserung der Lernprozesse und des Erinnerungsvermögens. Um zu lernen, müssen wir aufmerksam sein und Aufmerksamkeit ist nicht unbegrenzt. Zur Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit und Optimierung des Erinnerungsvermögens der Informationen bei Lernenden empfiehlt der Professor und Neurochirurg Roberto Rosler in Intervallen von 10 bis maximal 20 Minuten zu arbeiten und dann den Typ der Aufgabe zu ändern (dies entspricht auch in etwa dem Wechselrhythmus beim kreativen Arbeiten). In jedem neuen Intervall wird die Aufmerksamkeit neu geweckt.

Je nach Typ bevorzugen wir entweder den auditiven, visuellen, haptischen oder verbal-abstrakten Lernkanal: [5]

- Der auditive Lerntyp: Informationen werden bevorzugterweise über das Ohr aufgenommen. Dieser Kanal ist wichtig um sich an die Inhalte später erinnern zu können. Außerdem erzählt sich der/die Lernende geistig selber eine Geschichte, wiederholt die Informationen in einem inneren Diskurs.

- Der visuelle Lerntyp: Informationen werden besonders gut in Form von farbigen Skizzen, Grafiken, Diagrammen oder heuristischen Karten im Gedächtnis abgespeichert.

- Der kinästhetische / motorische Lerntyp: die Informationsverarbeitung erfolgt vor allem über Bewegung oder Berührung. Die haptische und gestalterische Orientierung dieses Typs benötigt für die Aufnahme und Abspeicherung von Informationen idealerweise ein Modell, wahlweise Lernmaterialien zum Anfassen oder Arbeiten, die praktisch erledigt werden können. In Bewegung zu lernen und markante Punkte gedanklich mit bestimmten Lerninhalten zu verknüpfen wäre eine weitere Möglichkeit um diesem Lerntyp gerecht zu werden.

- Der kommunikative Lerntyp: Informationen werden verarbeitet und gespeichert im verbalen Austausch und in Interaktion mit den anderen.

Meistens besitzen wir nicht nur einen Kanal, sondern mehrere, und je mehr Lerntypen durch das angebotene Material angesprochen werden desto besser. Wir können uns im Laufe unseres Lebens auch die Kanäle aneignen, die wir bevorzugterweise nicht benutzen.

Unsere Deutschlernenden haben also verschiedene Lernprofile. Der kinästhetische Lerntyp kommt in unserem Schulsystem leider oft zu kurz. Dieser Lerntyp bekommt seine Bedürfnisse in der „normalen“ Schule am wenigsten befriedigt! Er muss stillsitzen, obwohl er Bewegung braucht. Er muss zuhören und meist theoretisch arbeiten, obwohl er gerne Dinge wirklich ausprobiert und konkrete Beispiele braucht, um Wissen zu assimilieren. Er muss den Lerntakt der anderen einhalten, obwohl er mehr Zeit braucht, um sich den Lernmethoden des existierenden Systems anpassen zu können. Situationen müssen erlebt anstatt theoretisch behandelt zu werden. „Er ist ein handlungsorientierter Lerner. Auch nimmt er Stimmungen sehr fein wahr und fühlt das nicht nur mit der Hand, sondern auch mit dem Herz! Eine negative Atmosphäre wirkt sich negativ auf seine Lernerfolge aus.“ [6] Seine Motivation beim Lernen ist es, es anderen recht zu machen. Wenn sie sich freuen und ihn mit Lob und Aufmerksamkeit dafür belohnen, macht er alles. Das Lernen mit multisensoriellen Lernmethoden wird diesem Lerntyp sehr stark gerecht.

Unsere Sinne bewusst bei einem Lernprozess einzusetzen, erlaubt es unserem Gehirn auch komplexere Vernetzungen zu machen, und erhöht die Chance, sich später an Dinge zu erinnern. Unser Gehirn speichert vor allem die Erfahrungen und Informationen ab, die es als neuartig betrachtet. Im Hippocampus wird entschieden, ob eine Information/Erfahrung es wert ist, langfristig abgespeichert zu werden. Das entscheidende Kriterium ist dabei die Neuartigkeit. [7] Lehrende können dies zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie Lernende mit neuen Methoden und mit Schwerpunkten auf außergewöhnliche Lerninhalte, relevante und interessante Prozesse überrascht.

Des Weiteren ist die Erinnerung mit dem Kontext der Kodierung verbunden. Die Erinnerung an die Bedingungen, unter denen ein Begriff entdeckt wurde, ermöglicht es oft, die Elemente wiederzufinden. Es ist klug, den Lernenden beizubringen, den Rahmen zu beschreiben, in dem ein Wissen kodiert wurde, um die Wiederherstellung dieses Wissens zu fördern: Erinnerst du dich noch daran, in welchem Raum wir waren? Was du getragen hast? Ob es heiß war … [8] Auch das appelliert an unsere Sinnesorgane.

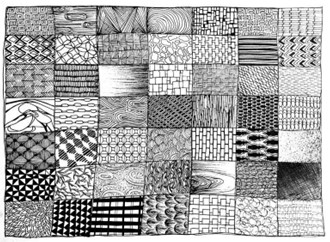

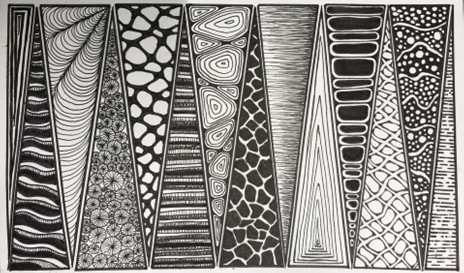

Eine außergewöhnliche Aktivität könnte zum Beispiel sein, einen Grammatikpunkt mittels einer kreativen Technik erarbeiten, wie zum Beispiel mit der Zentangle-Methode.

Die Zentangle-Methode

Die Zentangle Methode wurde von Rick Roberts und Maria Thomas entwickelt. Zen bezieht sich dabei auf den meditativen Ansatz der Methode. Sie knüpft an den Zen-Buddhismus an, in dem es vor allem darum geht, den Augenblick bewusst zu erleben. Das Wort „tangle“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „Gewirr“ oder auch „verwirren/verheddern“. Es bezieht sich auf die kleinteiligen Muster, die beim Zeichnen entstehen.

„Tangeln“ ist eine entspannende Aktivität, bei der Bilder mit den verschiedensten Mustern entworfen werden. Die Gründer haben ihre eigenen Erfahrungen in diese Methode einfließen lassen. Rick Roberts hat lange Zeit als Mönch gelebt und sich der Meditation gewidmet, und seine Lebensgefährtin Maria Thomas ist eine botanische Kunstillustratorin und Schriftkünstlerin. Zentangle ist also tatsächlich eine Schnittmenge aus Kunst und Meditation.

Es geht darum, kleine Bilder (in der Regel werden für die Muster 9 cm x 9 cm große Papier- oder Kartonzuschnitte genutzt) zu zeichnen und dabei frei von jeglichen Zwängen Muster entstehen zu lassen. Es ist ein meditativer Ansatz, und durch das Wiederholen der Motive taucht man langsam in den Zeichenprozess hinein und kommt zu innerer Ruhe. Jedem Motiv, jedem Strich wird die volle Aufmerksamkeit gewidmet. Das ist die Herzensangelegenheit der Gründer der Methode. Und am Ende entsteht immer ein kleines Kunstwerk, das so einzigartig wie der Schaffende/die Schaffende desselben ist. Man muss absolut kein Künstler/keine Künstlerin dafür sein. Die Motive können bis in ihre Einzelteile zerlegt und langsam zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Fehler gibt es nicht. Abweichungen werden zeichnerisch in die Motivwelt integriert. Zum Zeichnen wird nur ein schwarzer Stift und etwas Grau für Schatten verwendet. Die Einfachheit erlaubt es, keine Entscheidungen treffen zu müssen. Da das „denkende Gehirn“, das kommentiert, plant, entscheidet und auswertet, einen Moment lang ausgeblendet werden soll, um diesen Ruhezustand zu erreichen, werden so wenig Entscheidungen wie möglich getroffen. Denn entscheiden zu müssen, welche Farbe ich jetzt benutzen soll, kann schon Ängste hervorrufen, die ja eigentlich vermieden werden sollen.

Ich schlage Ihnen vor, diese Methode für die Dekoration der vier Fälle der Deklination im Deutschen zu verwenden. Die Lernenden können vielleicht zu mehr innerer Ruhe finden und mit einem Gefühl von Stolz und Erfülltheit aus dem Unterricht gehen. Denn jedes Zentangle Werk ist wirklich ein kleines Kunstwerk. Und als Gruppe kann ein großes kunstvolles Deklinationswerk geschaffen werden, das den Unterrichtsraum phantastisch schmücken wird.

[1] Quelle: Methling, Ralf, Was ist Grammatik? Unter: Hier (abgerufen am 24.5.2024)

[2] Quelle : Hier (abgerufen am 18.3.2024)

[3] „Die Methodenvielfalt ist ein methodisches Prinzip für das Lehren und Lernen. Dabei geht es darum, neben den konventionellen Lehr- und Lernmethoden ein breites Spektrum an Methoden anzubieten, damit sowohl das Lernen als auch das Lehren neue Impulse erhält und nicht langweilig und monoton wird. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Lernende. “

[4] Wicke, Rainer E ., Aktiv und kreativ Lernen, Hueber, Ismaning, 2004, Seite 15

[5] Quelle : Hier (abgerufen am 18.3.2024)

[6] Quelle: (abgerufen am 18.3.2024)

[7] Beck, Henning, Irren ist nützlich, Goldmann, München, 2018

[8] Bouin Nicole, Enseigner: Apports des sciences cognitives, éditions canopé